医療技術の進歩は、私たちの生活を根本から変え、人類に多くの恩恵をもたらしてきました。特に抗生剤やワクチンの開発は感染症を大幅に抑え込み、かつて命を脅かしていた多くの病気を克服することに成功しました。その結果、20世紀初頭には平均寿命が50歳前後だった日本でも、現代では80歳を超える長寿社会が実現しています。しかし、医療技術の向上によって克服された病気の代わりに、新たな健康課題が現れています。生活習慣の変化や高齢化に伴い、がんや心疾患、糖尿病などの生活習慣病が死因の上位を占めるようになりました。また、長寿社会特有の問題として認知症や介護の必要性も増加しつつあります。このように、医療の進歩は人々に「長く生きる」機会を与える一方で、「健康寿命をどう延ばすか」「どう生きるか」という新しい課題を私たちに突きつけています。以下では、医療の進歩が感染症から生活習慣病、さらには現代の主要な死因である悪性新生物にどのように対応してきたのかを詳しく述べていきます。

1. 感染症に対する抗生剤の進歩

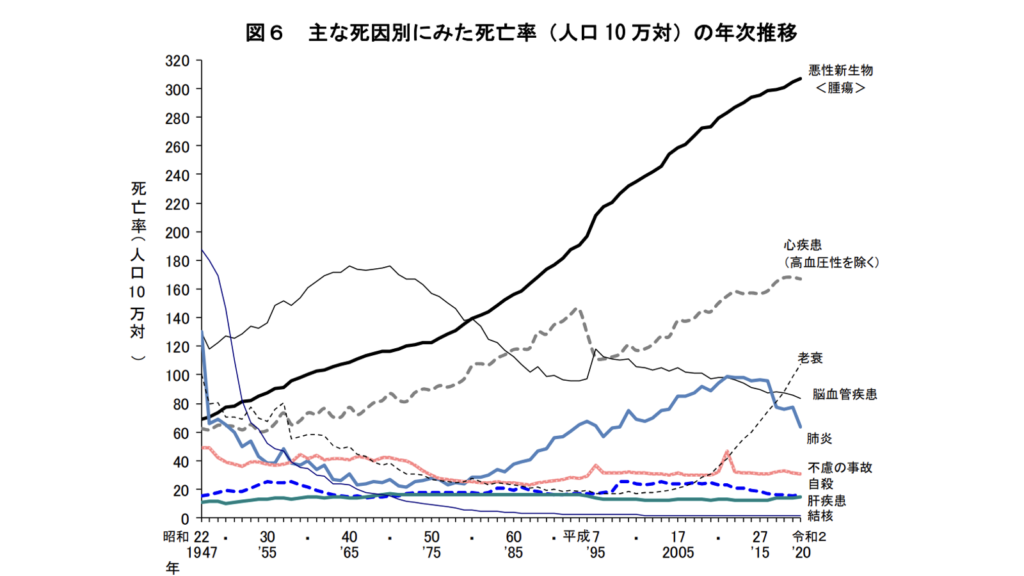

上記は厚生労働省による死因別にみた死亡率です。グラフから見て、1947年頃には感染症(結核を含む)が主要な死因となっていましたが、以降急激に死亡率が低下しています。この背景には抗生剤(ペニシリンなど)の普及と公衆衛生の向上があります。特に結核に対する治療薬の進歩が、感染症による死亡率低下に大きく寄与しました。グラフには表されていませんが、感染症に対する抗生剤やワクチンの進歩、衛生環境の改善が平均寿命を伸ばす一つの転換点でした。ここで平均年齢は50歳から60歳に伸びることとなります。

重要ポイント:

• 抗生剤の開発と普及により、感染症による死亡率が劇的に減少したことは医療の進歩を象徴しています。

• また、予防接種の普及も感染症死亡率低下の一因であると考えられます。

2. メタボリックシンドロームの増加

高度経済成長期に当たる1960年代以降、心疾患や脳血管疾患の死亡率が増加し、脳血管疾患においては1970年代にピークとなり、心疾患においては増加傾向です。この背景としては、戦後と比較し生活水準の上昇、食生活の充実、運動不足、喫煙などが影響しています。心疾患や脳血管疾患はこれらの習慣のある人でリスクが高いことがわかりました。

重要ポイント:

• 高血圧、糖尿病、高脂血症といったメタボリックシンドローム関連疾患の増加が、これらの生活習慣病のリスクを高めています。

• その後、健康志向の高まりや医療技術の進歩により死亡率が減少する時期もありましたが、未だに高い水準であることが示されています。

3. 近年の心疾患と脳血管疾患

グラフからは、心疾患に関しては増加傾向にありますが、脳血管疾患の死亡率が1990年代以降徐々に減少していることがわかります。これは医療技術の進歩による治療の向上や、健康診断の普及、生活習慣改善の啓発が功を奏した結果です。またこのグラフを見る際に重要な要素として、人口や平均年齢があります。人の死因として生命維持を司る脳もしくは心臓は老いにより死因になりやすいことをここで、注釈しておきます。

重要ポイント:

• 高度な医療技術(カテーテル治療や血圧管理)の普及が心疾患の死亡率を抑制しています。

• 脳卒中に対するリハビリテーションの充実や血圧コントロールに代表されるメタボリックシンドロームの重要性が周知されたことも要因と考えられます。

4. 悪性新生物(がん)による死亡率

悪性新生物の死亡率は1947年以降、一貫して増加しています。特に近年は生活習慣の変化や高齢化により増加傾向にありますが、死亡率の増加は緩やかになっているようです。

重要ポイント:

• がん治療において、外科手術、放射線治療、化学療法(抗がん剤)、免疫療法といった治療法が進歩し、生存率が向上しています。

• また、早期発見・早期治療を可能にする検診の普及も寄与しています。

• 今後もがんゲノム医療の新しいリスク評価や治療法が期待されています。(これからの健康診断 健康診断が進化する!遺伝子検査と個別化医療の可能性)

5. これからの時代:健康寿命の延伸とウェルビーイングを考える

医療技術の進歩により、かつてないスピードで平均寿命は飛躍的に延びました。しかし、過去に前例がない長寿社会において、「生き方」や「社会のあり方」をどのように築いていくかを模索する必要があります。現代社会で重要なのは、単なる寿命の延長ではなく、心身ともに健康で自立した生活を送れる「健康寿命」をいかに長く保つかという点です。この課題に対し、近年注目されているのが「ウェルビーイング(well-being)」の概念です。ウェルビーイングとは、病気がない状態にとどまらず、身体的・精神的・社会的に良好な状態を追求することを意味します。

個人レベルにおいては、日常生活の中で健康的な習慣を取り入れたり、趣味や学びを通じて心の充実を図ることが、生活の質(QOL: Quality of Life)の向上につながります。例えば、定期的な運動を習慣化することで体力を維持し、バランスの取れた食生活を心がけることで生活習慣病のリスクを低減できます。また、趣味を持つことや新しいことに挑戦することは、精神的な活力を高め、孤独感を防ぐ効果があります。このように、健康寿命を延ばすためには、医療の進歩だけでなく、個人の意識や行動も重要な要素となります。

今後は、医療と福祉、経済、教育が密接に連携し、疾病を予防するとともに、人々が「どう生きるか」に充実感を持てる社会を構築することが求められます。健康寿命の延伸を目指し、個人と社会の両面からウェルビーイングを支える取り組みが、これからの課題となるでしょう。

コメント